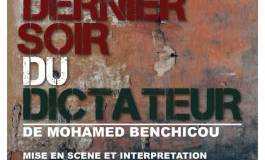

8 mai 1945 : Extraits du prochain roman de Mohamed Benchicou (1ere PARTIE)

En exclusivité, pour les lecteurs du Matindz, et à l’occasion de la commémoration des manifestations du 8 mai 1945, un extrait du prochain roman de Mohamed Benchicou, Le mensonge de Dieu (à paraître prochainement)

De Gaulle était venu inspecter les troupes, la veille de leur départ pour l'Angleterre. Le général Leclerc avait réuni tous les officiers dans le casino de Tamara et là, dans un grand silence, le général de Gaulle parlait, solennel, avec de l’émotion, mais aussi de l’emphase, de ces choses qui dopent les soldats. «Vous allez être la première grande unité française de l'armée de terre à débarquer sur les côtes de France… Je ne vous oublierai jamais, la France reconnaissante saura se rappeler… » Leclerc était aux anges : « Je ne forme qu'un souhait, mon Général, c'est de pouvoir vous accueillir et vous saluer prochainement dans une grande ville française libérée, comme à Douala en 1940. » On avait compris : l'objectif de la deuxième DB est, avant tout, la libération de Paris.

La réunion s’était terminée par des « Vive la France ! » répétés en chœur par tout le monde. Sauf par moi.

Le commandant Béguin commit l’imprudence de me le faire remarquer.

― Capitaine Imeslayène, vous ne saluez pas ?

― Je n’ai pas pour mission de scander des slogans à la gloire de la France !

Béguin s’irrita, regarda Leclerc qui ne savait que dire, confus devant de Gaulle, et se mit à se tortiller.

Ce fut de Gaulle qui trancha, le regard condescendant, une moue hautaine sur les lèvres.

― Allons, allons ! Nous mettrons cette incartade sur le compte d’une mauvaise humeur passagère. Car j’espère bien, capitaine…Capitaine…Imeslayène, c’est ça ? J’espère bien, capitaine Imeslayène, que vous avez conscience de ce que vous allez vivre, la bataille de Normandie, et que cette bataille a pour objectif une France libre !

― Non mon général ! Je ne me bats pas pour libérer la France, je me bats pour libérer le monde des griffes du nazisme.

― Tiens, tiens…C’est intéressant, ça ! J’ose espérer que vous n’êtes pas apatride quand même !

― Si, mon général !

― Comment ça ? Dites-nous…

― Je suis Algérien !

― Mais l’Algérie c’est la France !

Je l’avais fixé des yeux, sans rien dire. Il rectifia de lui-même.

― Enfin, jusqu’à aujourd’hui ! Je sais ce que vous allez me dire…On verra après la guerre… J’ai déjà donné la citoyenneté française à plusieurs dizaines de milliers de musulmans, en décembre. J’ai parlé d’une autonomie nouvelle à la conférence de Brazzaville. Ça avance ! Mais, vous savez, capitaine…Imeslayène, c’est ça ?, vous qui êtes citoyen du monde…

Il me désigne le général Leclerc.

― …Vous savez, libérer Monte Cassino, la Normandie ou Paris c’est partager la chance des généraux et la chance des généraux en temps de guerre, c'est le bonheur des peuples ! Capitaine Imeslayène, vous participez à l’un de ces miracles de la conscience nationale, un de ces gestes de la France, qui parfois, au long des siècles, viennent illuminer notre histoire. Le saviez-vous ?

Je n’avais pas répondu.

Paris fut notre brasier et notre seconde vie.

Nous y avons connu les combats de chars et les combats de rue, les derniers râles des camarades qui tombaient place de la Concorde et devant l’Assemblée nationale, place de l’Étoile, à l’hôtel Majestic, siège de la Gestapo, place Saint-Michel, rue des Archives, place de la République, place de l'Opéra, au Luxembourg et aux Invalides. De l’hôtel Majestic, j’ai vu sortir Pacheco avec douze prisonniers allemands puis s’emparer des armes qu’il distribua aux résistants. J’ai vu mourir José Baron, place de la Concorde et Trigomas exécuter six miliciens au Sénat ! C’était l’Espagne républicaine qui continuait sa guerre.

Nous avions repris goût à la grandeur.

Le lendemain, à quatorze heures, le général Dietrich von Choltitz se rendait au soldat espagnol Antonio González.

Paris était libéré.

« Libéré pour qui ? » m’avait dit Montoya en faisant ses bagages.

Ce jour-là, Paris dansait. Il y avait bal à chaque coin de rue et les bistrots servaient gratis. Paris exultait et le général de Gaulle descendait les Champs-Élysées en héros, dans son uniforme kaki de campagne, en tête d’un cortège bigarré où je crus reconnaître des résistants de la dernière heure, sous l’œil admiratif des jeunes femmes en robe à fleurettes et qui découvraient un coin de cuisse sur la tourelle du char.

« Cette fête n’est pas pour nous !»

Montoya s’apprêtait à partir.

― Tu vois, Yousef, nous aurons été les premiers à pénétrer dans Paris libéré, les premiers à le quitter aussi ! On y est entré triomphalement par la porte d’Italie, on va en sortir discrètement par la porte dérobée ! Cette fête n’est pas pour nous ! Tu as entendu de Gaulle ? « Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours de la seule France ! » Voilà ! Toi, tu n’es plus rien ! Paris libéré par lui-même ! Merci pour José Baron, dont le sang n’a pas encore séché place de la Concorde ! Merci pour les camarades tombés en Normandie ! Nous qui pensions revenir en vainqueurs en Espagne, avec l’appui des Alliés, ils nous ont déjà oubliés ! Ils vont même oublier la France collaborationniste, s’inventer une légende, la légende "de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle…" Ils ont oublié que cette population qui acclame de Gaulle est, en grande partie, la même qui avait applaudi Pétain, la même, avec ses vieilles gens écrasant une larme, ses types au béret basque et au mégot tombant, avec ses titis délurés et ses provinciaux endimanchés. L’histoire ne retiendra que le défilé, elle a gommé nos cadavres !

Montoya était parti à Perpignan et le sergent Dormon m’avait dit, en regardant danser le peuple de Paris :

― Tu ne peux pas imaginer leur bonheur, Paris libéré, c'est des petits riens qui font la vie, la possibilité d'aller au bistrot à l'heure que l'on veut, parler librement au téléphone, ne pas avoir peur lorsqu'on frappe à votre porte, ne plus changer de trottoir lorsque passe la police. Tu ressens ça ?

― Non !

― Tu ne ressens pas ça ?

― Non. Vois-tu, Dormon, dans mon pays et dans celui de Montoya, nous n’avons toujours pas ces petits riens qui font la vie, chez nous, on ne parle pas librement, on a toujours peur lorsqu'on frappe à votre porte et on change de trottoir lorsque passe la police. Tu comprends ?

Montoya et les autres étaient partis.

Moi, j’avais continué. Je voulais faire partie des derniers traqueurs du monstre. Je voulais me lancer à la poursuite des troupes nazies brisées par le désastre de Falaise, je voulais vivre cette agonie de l’empire scélérat ; arriver jusqu'à Berchtesgaden, là-bas, près de la frontière autrichienne, là où Hitler avait construit ses bunkers, pour les regarder brûler. J’avais continué pour voir agoniser notre cauchemar, l’assassin de Hanna, j’avais continué pour mon père, pour Belaïd, pour Noah, pour Djilali. Je regarderai brûler nos cauchemars avec les yeux d’Amira et de Warda, et, je le sais, je le sais parce que je l’attends, parce que j’en ai besoin, j’aurai un dernier sanglot pour ce monde délivré.

J’étais entré en Allemagne avec de nouveaux compagnons. Le bataillon Liberté. C’était une troupe de combattants bohèmes, comme ceux de la Nueve, des Italiens, des Polonais, des Arméniens, des évadés soviétiques et, bien sûr, des Espagnols, ceux qui ont survécu aux batailles de Normandie et de Paris, ou ceux fraîchement arrivés, des communistes surtout. Boris Holban les avait regroupés. C’était le chef d’un mouvement de résistance issu de la main-d'œuvre immigrée. Il m’avait dit :

― Tu te bats pourquoi, camarade ?

J’avais répondu sans hésiter.

― Pour ma mère et pour mon grand-père ! Tués par les Allemands. Et toi ?

― Moi, c’est pour Missak. Tué par les Allemands aussi.

Boris parlait beaucoup de Missak Manouchian auquel il avait succédé. « Rappelle-toi, camarade, le plus inoubliable souvenir de cette guerre, ce sera l'Affiche rouge. »

J’avais marché, l’automne puis l’hiver puis le printemps, sur Berchtesgaden. J’étais triste, enragé et fébrile

J’étais triste pour le commandant Joseph Putz. Je l’avais vu mourir, un soir entre l’Ill et le Rhin, déchiqueté par un obus. Nous étions en reconquête de l’Alsace et Putz venait de libérer Strasbourg. Nous nous étions croisés devant l’hospice où logeait Joséphine. L’enfance avait refait surface. Je lui avais raconté la tragédie de Hanna, le malheur de Gabríl, je lui avais longuement parlé de mes détresses, de ma fille Amira, de Warda. Il m’avait écouté, puis m’avait donné une tape sur l’épaule.

― On les retrouvera après la guerre, petit ! Si on s’en sort.

Il ne s’en est pas sorti.

Serait-il mort, Putz, et tant de compagnons que j'ai perdus, sans l'imbécile chevauchée que les états-majors nous obligèrent à mener contre le temps, contre la raison, contre nous-mêmes ?

J'étais mortifié par les obsessions politiciennes et les vanités de nos commandants. À l’approche des frontières allemandes, une terrible rivalité s’était mis à opposer Français et Américains, sur la piste sanglante de la guerre. C’était à qui arriverait le premier, et en force, sur le sol ennemi, à la table des vainqueurs, là où allait se partager la dépouille de l’Allemagne vaincue. De Gaulle redoutait de n’être pas parmi les dépeceurs. Il voulait son "morceau d'Allemagne" convenable et j’entends encore sa voix grésiller à la radio : « Il faut que vous passiez le Rhin, même si les Américains ne s'y prêtent pas et dussiez-vous le passer en barque. Karlsruhe et Stuttgart vous attendent, si même ils ne vous désirent pas... »

Il parlait de passer le fleuve, mais le Rhin était infranchissable ! Un fleuve, large de deux cent cinquante mètres, protégé par les fortifications de la ligne Siegfried, puis par la Forêt noire et même par le diable ! La folie exigeait des moyens, et nous ne les avions pas ; du temps, or tout restait encore à faire, à commencer par délivrer Colmar qui était encore aux mains des Allemands, Colmar de mon enfance, Colmar qui nous coûta des centaines d’hommes, ce maudit mois de février où il fallut se battre contre les Allemands et la neige.

Oui, il nous restait encore à délivrer Colmar puis ce qu’il restait de l’Alsace occupée, il y avait encore tout à faire avant de songer à franchir le Rhin !

Mais qu’importait la raison en ces instants de vanité. Il y a les indigènes pour ça, il y a cette chair noire et basanée qui brûlait autour des champs de bataille, pour l’honneur de la France. Il y a les tirailleurs tunisiens de la division d'infanterie algérienne, il y a les goumiers du groupement de tabors marocains… Ces hommes qui ne sauront jamais si, à défaut de mourir pour leur propre liberté, ils allaient mourir du bon côté et que je voyais trembler, trembler de peur, la peur d’être des morts qui auront toujours tort car, après leur mort, il n’y aura pas quelqu’un pour les défendre.

Oui, qu’importait la raison, il fallait rattraper les Américains qui avaient déjà franchi le fleuve, sur le pont de Remagen.

Ce duel d’orgueils, nous l’avions payé de notre sang.

Des milliers de cadavres peuplèrent les sentiers noirs de la stratégie politicienne.

Nous étions entrés en lambeaux dans l'Allemagne vaincue, à la poursuite de tout le monde, des armées de Hitler mais aussi des armées américaines déjà profondément engagées en territoire allemand, nous étions enfin en Allemagne, sur ce sol qui « électrise », oublieux de nos blessures, enivrés par la course de vitesse qui nous opposait aux Américains, obsédés par un nom : Berchtesgaden ! Les derniers cinquante kilomètres furent durs et interminables. Les îlots de résistance SS décidés à défendre leur ‘’führer’’ jusqu’à la mort, nous avaient considérablement ralentis. Puis nous traversâmes, enfin, ces villages allemands résignés, aux maisons pavoisées de drapeaux blancs et qui nous disaient : la guerre est perdue !

Nous étions entrés dans Berchtesgaden les premiers. Je courais. J’étais fébrile. Je n’avais que faire de leurs stratégies politiciennes, mais j’avais hâte de voir brûler Hitler, pour moi, pour moi et pour les miens.

Et j’ai vu brûler Hitler.

Je n’oublierai jamais ce jour du quatre mai où, sur la crête du Kehlstein, tout s’apaisa en moi !

J’avais chassé tristesse, rage et fébrilité.

Je voyais le Reich qui brûlait dans un coin d’Eden !

Car c’était au paradis, que nous avait conduits cette route taillée dans la falaise, serpentant la montagne du Kehlstein et qui montait de Salzbourg vers Berchtesgaden. Au paradis, et nous étions restés ébahis devant tant de splendeur. Le dictateur avait choisi ce que la nature offrait de plus sublime pour y concevoir ce qu’il y avait de plus sordide ! La résidence surplombait, à deux mille mètres d’altitude, un panorama grandiose, les Alpes bavaroises et autrichiennes, le lac de Königssee aux eaux vert émeraude, les forêts de l'Obersalzberg.

Au milieu de ce décor divin, les décombres du Reich, du Berghof de Hitler, de ce village privé qui abritait les demeures du führer et celles des dignitaires nazis.

J’avais exploré les ruines, d’immenses casemates souterraines, creusées dans le rocher sur plusieurs étages, avec ascenseurs et éclairage électrique encore en état de marche. Nous y avions trouvé les vestiges de l’opulence. De la luxueuse vaisselle, de la verrerie en cristal, de l’argenterie, des milliers de disques et de livres reliés, des centaines de tableaux de maîtres, des milliers de bouteilles de grands crus…Des soldats américains découpaient des toiles à l’aide de lames de rasoir, les enroulaient et les camouflaient dans leur blouson ! Je m’étais contenté de quelques livres et d’un petit vase en cristal. Soudain, une voix familière m’interpella : c’était Oleg, l’Ukrainien. Il me tendait une sculpture !

― Prends, camarade ! Souvenir de Hitler ! Tu le mérites, je le mérite, les camarades morts le méritent, la femme qui t’attend, le gosse qui te pleure, la maman qui souffre, tout le monde le mérite !

― Pourquoi tu ne la prendrais pas toi ?

― Moi ? Je n’ai ni femme, ni enfant, ni maman, ni même un pays ! J’ai Kyti, une chienne fidèle, qui doit m’attendre quelque part. Mais elle n’aime pas l’art contemporain ! Allez, buvons à la vie !

Oleg avait débouché un château d’yquem et j’ai bu à la vie, dans des verres en cristal, au milieu des cendres du Troisième Reich, dans l’odeur bizarre des débris carbonisés de l’empire nazi et des fleurs bourgeonnant au bord du lac de Königssee, dans les forêts de l'Obersalzberg. Oleg me parlait du repos du guerrier. Les amis vont prendre du plaisir au farniente, après une longue période de malheur. Le commandement les avait installés chez l’habitant, dans de luxueuses villas qui bordent le lac Ammer-See, dans la banlieue de Munich. Ils s’amuseront à narguer les propriétaires contrariés, à draguer leurs filles et à vider leurs caves.

J’avais bu une bouteille, puis deux, puis une infinité, jusqu’au soir, avec Oleg qui riait, puis sanglotait, puis riait de nouveau ; j’avais bu jusqu’au soir, sur les ruines du nazisme, avec Belaïd, Magdalena, Lakhdar, Gabríl et Noah. Ils m’écoutaient. Grand-père, c’est fini, tu vois, ta bataille se termine ici ! Magdalena, maman, le monstre est mort ! Tu m’entends, grand-père ? Pose cette affreuse absinthe et verse-toi du château d’yquem ! Musique ! Le monstre est mort ! Musique ! Qu’attends-tu Abdallah ? J’emporterai pour toi une cendre du Berghof, Hanna, et tu sauras que les enfers meurent aussi ! Encore un verre Oleg, et regarde le lac de Königssee pleurer de solitude et de bonheur ! Joséphine, buvons à la dépouille du darwiniste illuminé ! Noah, reviens ! Sors de l’insoutenable frustration allemande et de l’absence de la mer ! Nous avons fait de nos vies des champs de bataille, et je ne saurai pas raconter à tes enfants le prix qu’il a fallu payer pour arracher le monde des mains du diable.

― Que dis-tu, Oleg ?

― Buvons à ma chienne Kyti !

― C’est ça ! Buvons à Kyti !

SUITE >>

Commentaires (9) | Réagir ?

moi je lis et c'est toujours bien de savoir tres souvent ca fait mal mais ni la realite ni la fiction ne sont un moment de divertissement mais bla bla bla comme j'aimerais que tout soit pink

Ca c'est du lourd! Ca n'a rien à voir avec les fadaises et les jérémiades du troubadour du régime YK. Mais il est vrai Mr benchicou que vous, vous jouez dans la cour des grands...