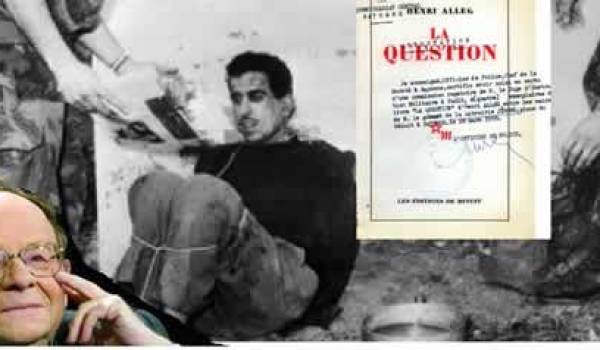

Relire Henri Alleg : Extraits de La question (2e partie)

C'est le lundi après-midi qu'Erulin me réveilla. Deux paras m'aidèrent à me mettre sur pieds et nous descendîmes tous les quatre. Un étage plus bas, c'était l'infirmerie : une grande pièce largement vitrée : quelques lits de camp et une table surchargée de médicaments en désordre. Il n'y avait là pour le moment qu'un médecin-capitaine qui semblait m'attendre. Il était jeune, maigre, le poil noir et mal rasé, l'uniforme fripé. Avec un accent du Midi, il me dit en guise de salutation : " Vous avez peur ? - Non, lui dis-je. - Je ne vous donnerai pas de coups et je vous promets de ne pas vous faire mal. " On m'allongea sur un des lits de camp. Penché sur moi, il prit ma tension et m'ausculta avec son stéthoscope. " On peut y aller. Juste un peu nerveux ", dit-il à Erulin. Je me sentis gêné qu'il ait ainsi découvert mon émotion dans les battements de mon cour. Tous ces préparatifs confirmaient ce que j'appréhendais. Ils allaient expérimenter sur moi le " sérum de vérité ". C'était cela les " moyens scientifiques " dont Charbonnier m'avait parlé. Depuis la veille, je m'efforçais de regrouper tous les souvenirs que m'avaient laissés des lectures faites au hasard des journaux sur les effets du pentothal. " Si la volonté du sujet est assez forte, on ne peut le forcer à dire ce qu'il ne veut pas dire. " J'en avais retenu cette conclusion, que je me répétais pour garder mon calme et ma confiance. Il n'aurait servi à rien de me débattre : ils m'auraient attaché, et il était préférable d'utiliser toute mon énergie pour résister au mieux à la drogue. On attendit un moment l'infirmier ou l'adjoint médical. Il revenait sans doute d'une opération ou d'une patrouille, car il était en tenue de campagne. Il dut se débarrasser de sa mitraillette et de son équipement avant d'écouter les explications du docteur : " D'abord cinq centimètres cubes seulement, car il y a des corps qui résistent. " Il pensait aux intolérances de certains organismes aux narcotiques, mais sur le moment je crus qu'il voulait parler de résistance psychologique et je décidai de leur donner l'impression que je ne " résistais " pas. C'était, pensais-je, la meilleure façon d'absorber la dose minima de " sérum ". Je grelottais de froid et de nervosité : j'étais torse nu, car on ne m'avait pas rendu ma chemise, que quelqu'un avait dû trouver à son goût. Un des paras me jeta une couverture sur le corps, et l'infirmier s'approcha. Il me prit le bras droit, fit saillir la veine avec un ruban de caoutchouc et y enfonça l'aiguille. Sous la couverture, je glissai ma main gauche, raide et insensible, dans la poche de mon pantalon et je la pressai contre ma cuisse, à travers le tissu, me forçant à penser que, tant que je sentirais ce contact, je me souviendrais qu'il ne s'agissait pas d'un rêve et je resterais sur mes gardes. L'infirmier n'appuyait que très lentement sur la seringue et le liquide ne devait s'écouler que goutte à goutte mon sang. " Comptez doucement, me dit le docteur, allez ! " Je comptai : " Un, deux, trois... " jusqu'à dix, et m'arrêtai comme si j'étais déjà endormi. · la base de la nuque, je sentais un engourdissement glacé qui montait vers le cerveau et me poussait dans l'inconscience. " Onze, douze, treize, dit le docteur pour m'éprouver, continuez ! " Je repris après lui : " Quatorze... quinze... seize. " Je sautai volontairement deux ou trois mesures, repris à dix-neuf, vingt, vingt et un et me tus. Je l'entendis dire : " L'autre bras, maintenant. " Sous la couverture, je déplaçai lentement ma main droite pour la mettre dans ma poche, toujours avec le sentiment que, tant que mes ongles pinceraient ma chair, je serais bien amarré à la réalité. Mais, malgré tous mes efforts, je m'endormis... Le docteur me tapotait doucement les joues. Presque en chuchotant, d'une voix qu'il voulait amicale, il disait : " Henri ! Henri ! c'est Marcel ; tu vas bien ? " J'ouvris les yeux. Lentement, avec effort, je reprenais conscience de ce qui se passait. Il faisait sombre, ils avaient tiré les volets. Autour de moi, assis sur des lits de camp, des paras et des officiers - ceux que je connaissais et d'autres sans doute conviés à assister à l'expérience - écoutaient en silence. Je vis que le docteur avait une feuille de papier à la main et je compris que c'était la liste des questions qu'il devait me poser. Sur le ton familier de quelqu'un qui rencontre un vieil ami, il commença par me demander : " Tu as travaillé longtemps à Alger Républicain ? " La question était inoffensive : sans doute cherchait-il à me mettre en confiance. Je m'entendis répondre avec une volubilité extraordinaire : je donnai des détails sur les difficultés de fabrication d'un journal, puis je passai à la constitution des équipes rédactionnelles. C'était comme si j'avais été ivre, comme si quelqu'un d'autre avait parlé à ma place, mais je gardais assez de conscience pour me souvenir que j'étais entre les mains de mes bourreaux et qu'ils cherchaient à me faire dénoncer mes camarades.

Tout cela n'était pourtant qu'une introduction. Le docteur chuchotait à son assistant : " Ça marche, vous voyez ; c'est comme cela qu'il faut faire. " Il me coupa au milieu de mes explications et me dit à mi-voix : " Henri, on m'a dit de m'adresser à toi pour voir X... Comment faire ? " Sous un déguisement " amical ", c'était une question qu'ils m'avaient posée vingt fois pendant qu'ils me torturaient. Mille images se présentaient dans ma tête ivre : j'étais dans la rue, dans un appartement, dans un square et toujours avec ce " Marcel " qui me poursuivait et m'importunait de ses questions. Je faisais un effort et, soulevant les paupières, j'arrivais à reprendre pied dans la réalité pour replonger aussitôt dans cette demi-inconscience. Il me secoua un peu pour que je lui réponde : " Où est X... " ? et nous commençâmes un dialogue de fous. " Je m'étonne, lui dis-je, qu'on t'ait adressé à moi. Je ne sais pas où il est. - Quand il veut te voir, comment fait-il ? - Il n'a jamais besoin de me voir, je n'ai rien à faire avec lui. - Oui, bien sûr, mais s'il voulait te voir, comment ferait-il ? - Il mettrait sans doute un mot dans ma boîte, mais il n'y a aucune raison. " Je me débattais dans cette conversation gluante, toujours assez conscient, malgré la drogue, pour résister à ces brutes. " Ecoute, reprit-il, j'ai une planque pour X..., il faut absolument que je le voie ; si tu le touches, peux-tu me mettre en rapport avec lui ? - Je ne t'ai rien promis, lui dis-je. Ça m'étonnerait qu'il me donne rendez-vous. - Bon, mais si par hasard il venait, comment puis-je te toucher ? - Où habites-tu ? lui demandais-je. - 26, rue Michelet, troisième étage, à droite. Tu demandes Marcel. - Très bien, lui dis-je, je me souviendrai de l'adresse. - Non, ce n'est pas bien : je te donne mon adresse, il faut que tu me donnes la tienne, tu dois avoir confiance. - Alors, lui dis-je encore, si tu veux, nous pouvons nous retrouver à l'arrêt du Parc de Galland, dans quinze jours, à dix-huit heures. Je m'en vais, je n'aime pas traîner dans la rue. - C'est vers le Parc de Galland que tu habites ? Dis-moi ton adresse ", dit-il encore. J'étais épuisé et je voulais en finir, même grossièrement : " Tu m'emmerdes, lui dis-je, au revoir. - Au revoir ", dit-il. Il attendit un instant, sans doute pour être certain que j'étais bien endormi et je l'entendis chuchoter à quelqu'un près de moi : " On n'en tirera rien de plus. " Puis je les entendis tous se lever et se diriger vers la sortie, comme après un spectacle. L'un d'eux, en passant, alluma l'électricité et, d'un seul coup, je repris entièrement conscience. Ils étaient près de la porte, certains déjà dehors, d'autres, dont Erulin et Charbonnier, encore dans la pièce et qui me regardaient. De toutes mes forces, je leur criai : " Vous pouvez revenir avec votre magnéto, je vous attends : je n'ai pas peur de vous. " Le docteur, une petite sacoche à la main, sortait lui aussi : il leur fit signe de ne pas me répondre. Avant de quitter la pièce il dit à l'infirmier : " Il risque d'être un peu vaseux maintenant, donnez-lui des cachets. " Avant que les deux paras qui m'avaient amené là me reprennent en charge, l'infirmier soigna mes plaies et couvrit les brûlures que j'avais à l'aine et à la poitrine de pansement adhésifs. Enfin, ils m'aidèrent à remonter jusqu'à ma cellule. Là, l'un des deux, sortant deux cachets de sa poche, me dit : " Avale ça ! " Je les pris, les glissai sous ma langue, bus une gorgée d'eau et lui dis : " Ça y est ". Dès que la porte se fut refermée, je les recrachai. Sans doute, n'était-ce que de simples cachets d'aspirine, mais je n'arrivais plus à penser correctement et je me sentais envahi d'une méfiance aiguë à l'égard de toute chose. Je me demandais surtout si ce n'était pas que le début du " traitement ". Je sentais que je n'étais plus dans mon état normal : mon cour, mes tempes battaient fiévreusement. J'avais rendez-vous avec " Marcel ". Cette création du pentothal prenait une consistance de chair. J'avais réussi à ne pas répondre à ses questions, comment me défaire de lui la prochaine fois ? Je sentais que je délirais. Je me giflais, je me pinçais pour être certain que tout cela n'était pas un rêve. Mais je ne reprenais pied dans la réalité que pour revenir aussitôt aux craintes que la drogue suscitait en moi. " Allez, on déménage ! " C'étaient mes deux guides de l'infirmerie. Il devait être assez tard, peut-être onze heures du soir, et, comme nous montions vers la terrasse, l'idée me vint qu'ils allaient me " suicider ". Dans l'état où je me trouvais, cette pensée ne me causait pas d'émotion supplémentaire : " Je n'ai pas parlé sous les tortures, ça n'a pas marché avec le sérum, c'est fini. ". Mais nous redescendîmes dans le deuxième immeuble et on m'ouvrit la porte d'un cachot (le placard) que je connaissais déjà. Il avait été nettoyé, on y avait mis un lit de camp et une paillasse.

Dès qu'ils furent partis, les mêmes idées, dispersées un moment par cet entracte, m'assaillirent de nouveau. Je me demandais si je n'étais pas en train de devenir fou. S'ils continuaient à me droguer, serais-je encore capable de résister comme la première fois ? Et si le pentothal me faisait dire ce que je ne voulais pas, cela n'aurait servi à rien de résister aux tortures. La porte du placard à droite était ouverte et un rouleau de fil de laiton y était déposé. La lucarne ouverte laissait libre le crochet de fermeture. Je pouvais y accrocher un morceau de fil de laiton, monter sur le lit de camp et ensuite le repousser d'un coup de pied. Puis, je me révoltai contre l'idée du suicide. On croirait, après ma mort, que c'était la peur des supplices qui m'y avait poussé. Je me demandais en outre si ces " facilités " ne m'étaient pas offertes volontairement, et la phrase de l'aide de camp de Massu me revenait à l'esprit : " Il ne vous reste plus qu'à vous suicider. " Et au moment même où je décidais que je ne me tuerais pas et que, si je devais mourir, mieux valait que ce fût sous les coups des paras, je me demandais si ce n'était pas la crainte de la mort si proche qui me faisait trouver ces " arguments ".

Mourir pour mourir, ne valait-il pas mieux que ce soit tout de suite et sans risque d'" aider les bourreaux " ? J'essayai de raisonner le plus calmement possible et je conclus que de toute façon, on ne me " reprendrait " pas avant le lendemain matin au moins, que j'avais donc encore le temps de me tuer si cela était nécessaire. Je me rendais compte aussi que je n'étais pas dans un état normal et qu'il me fallait du repos, pour mieux réfléchir. Je m'endormis jusqu'au matin. La nuit avait chassé, avec la fièvre, mes craintes de la veille. Je me sentais tout à coup fier et joyeux de n'avoir pas cédé. J'étais convaincu que je tiendrais encore le coup s'ils recommençaient : que je me battrais jusqu'au bout ; que je ne leur faciliterais pas la tâche en me suicidant. Vers le milieu de l'après-midi, je rejoignis dans l'autre bâtiment ma première cellule, mais je n'y restai pas longtemps. Dans la soirée, je refis le chemin en sens inverse et je retournai dans le " placard " où je passai une deuxième nuit. Des bribes de conversation saisies dans le couloir me fournirent l'explication de ces ordres et de ces contre ordres : on attendait la visite d'une commission (je ne sais laquelle) (1), il ne fallait pas qu'elle me vît : on me " camouflait " donc dans le deuxième bâtiment, qui, en principe, ne dépendait pas du " centre de tri " et ne servait qu'au logement des paras et au mess. J'allais mieux et j'arrivais à me lever et à me tenir debout. Je sentais, à l'attitude différente des paras à mon égard qu'ils avaient dû apprécier en " sportifs " mon refus de parler. Le grand para de l'équipe Lorca avait lui-même changé de ton. Il entra un matin dans ma cellule et me dit : " Vous avez déjà été torturé dans la Résistance ? - Non, c'est la première fois, lui dis-je. - C'est bien, dit-il en connaisseur, vous êtes dur. " Dans la soirée, un autre, que je ne connaissais pas, entra à son tour. Un petit blond, au fort accent du Nord : un appelé. Il me dit avec un grand sourire : " Vous savez, j'ai assisté à tout, hein ! Mon père m'a parlé des communistes dans la Résistance. Ils meurent, mais ils ne disent rien. C'est bien ! " Je regardai ce jeune à la figure si sympathique, qui pouvait parler des séances de tortures que j'avais subies comme d'un match dont il se souviendrait, et qui pouvait venir me féliciter sans gêne, comme il l'aurait fait pour un champion cycliste. Quelques jours plus tard, je le vis congestionné, défiguré par la haine, battre dans l'escalier un Musulman qui ne descendait pas assez vite : ce " centre de tri " n'était pas seulement un lieu de tortures pour les Algériens, mais une école de perversion pour les jeunes Français. Un para au moins, pourtant, n'était pas d'accord. C'était un jeune, avec un accent du terroir. Il ouvrit la porte de ma cellule, vers les sept heures un soir, au moment où il n'y avait plus personne dans le couloir. Il avait à la main un sac de provisions : des cerises, du chocolat, du pain, des cigarettes. Il me le tendit et me dit seulement : " Tenez, prenez cela. Excusez-moi, mais ici on ne peut pas parler. " Et il me serra la main très fort et très vite avant de refermer la porte. Mais Erulin dut donner des ordres et je ne vis plus personne. On m'emmena à l'infirmerie dans les jours qui suivirent. J'y retournai la première fois, le cour battant. J'appréhendais de nouvelles injections de pentothal, mais c'était seulement pour soigner mes plaies infectées. On me fit des piqûres de pénicilline et à plusieurs reprises on changea mes pansements. De ces soins, je savais que je ne pouvais rien conclure. De toute façon, ils avaient intérêt à me soigner : s'ils voulaient me torturer à nouveau, il fallait que je ne sois pas trop affaibli ; s'ils décidaient au contraire de m'exécuter, il leur faudrait, à part les traces " normales " des balles, un cadavre " propre " en cas d'autopsie. · mesure que les jours passaient, l'espoir que l'opinion publique alertée réussirait à m'arracher à leurs griffes grandissait en moi, mais en même temps j'étais convaincu qu'ils préféreraient affronter le scandale de ma mort plutôt que celui des révélations que je ferais, vivant. Ils avaient dû peser cela, puisque l'un des paras m'avait dit ironiquement, alors que j'étais encore incapable de me lever : " C'est dommage, tu aurais pu en raconter des choses, de quoi faire un gros bouquin ! " Ils tentèrent encore de m'interroger. D'abord Charbonnier, Devis et un autre, inconnu. Ils me firent venir dans le bureau qui se trouvait au même étage. Je m'assis en face d'eux et ils me posèrent pour la centième fois la même question, mais cette fois avec politesse. " Où avez-vous passé la nuit avant votre arrestation ? - J'ai répondu à cette question quand vous m'avez torturé, leur dis-je. Ma réponse est que je ne vous répondrai pas. " Ils sourirent sans insister, puis Devis me dit : "Le loyer de votre appartement est-il à votre nom ? Vous pouvez répondre à cette question : si vous ne le faites pas, la concierge nous le dira. Vous voyez bien que ça n'a pas d'importance. - Demandez à la concierge, si vous voulez ; moi, je ne vous aiderai pas."

L'entretien n'avait pas duré plus de deux ou trois minutes, et Charbonnier me raccompagna jusqu'à ma cellule. Quelques jours plus tard, je reçus la visite du lieutenant Mazza, l'aide de camp du général Massu. Il commença par me dire, sans ironie, qu'il était heureux de voir que j'allais mieux. Puis, très volubile, il me donna un " digest " de la pensée politique des officiers de la pacification : "Nous ne partirons pas ", c'était le leitmotiv. La misère des Algériens ? il ne faut rien exagérer. Il connaissait un " indigène " qui gagnait 80 000 francs par mois. Le " colonialisme " ? un mot inventé par les défaitistes. Oui, il y avait eu des injustices, mais maintenant, c'était terminé. Les tortures ? on ne fait pas la guerre avec des enfants de chour. La guerre serait depuis longtemps terminée, mais les communistes, les libéraux, la presse " sentimentale " ameutaient l'opinion contre les paras et les empêchaient de " travailler ". J'avais très peu envie d'engager une conversation de ce genre : je lui dis seulement qu'il était heureux que la France eût d'autres représentants et d'autres titres à sa gloire ; et puis, je me contentai de répondre ironiquement à chacun de ces lieux communs colonialistes. Il en vint enfin à l'objet de sa visite. On me faisait une nouvelle proposition : on ne me demandait plus de répondre aux questions posées, mais seulement d'écrire ce que je pensais de la situation présente et de l'avenir de l'Algérie, et je serais remis en liberté. Evidemment, je refusai. " Pourquoi ? dit-il, vous avez peur qu'on s'en serve contre vous ? - D'abord, lui dis-je. D'autre part, je n'ai pas l'intention de collaborer avec vous. Si ce que mes amis et moi pensons du problème algérien vous intéresse, prenez les collections d'Alger Républicain : vous les avez toutes puisque votre journal, le Bled, occupe nos locaux. " Il n'insista pas et, passant à un autre sujet, il me dit à brûle-pourpoint : "Ah ! vous savez, j'ai reçu la visite de votre femme et d'un avocat. Ils m'ont demandé si vous étiez vivant. J'ai répondu que vous étiez encore vivant. " Puis il ajouta : "C'est vraiment dommage. J'ai de la sympathie pour vous. Et de l'admiration pour votre résistance. Je vais vous serrer la main, je ne vous reverrai peut-être plus. " Son numéro terminé, il sortit. La veille de mon départ pour Lodi, un mois après mon arrestation, on m'emmena dans un bureau de l'étage inférieur. Un capitaine de paras - béret vert de la Légion étrangère - m'attendait : cheveux en brosse, figure en lame de couteau traversée d'une longue balafre, lèvres pincées et méchantes, yeux clairs et saillants. Je m'assis en face de lui et au même moment il se leva : d'un coup au visage, il me jeta par terre et fit voltiger mes lunettes qu'on m'avait rendues : "Tu vas t'enlever cet air insolent que tu as sur la gueule ", dit-il. Lorca était entré et s'était placé debout près de la fenêtre. La présence de ce " spécialiste " me fit penser que la torture était proche. Mais le capitaine se rassit en même temps que je me relevais. "Tu veux une cigarette ? me dit-il, changeant brusquement de tactique. - Non, je ne fume pas et je vous demande de me vouvoyer. "Il ne s'agissait pas seulement de "marquer le coup ", mais aussi de savoir où il voulait en venir : tortures ou entretien sur le mode "amical" ? Selon qu'il me giflerait de nouveau ou tiendrait compte de l'observation, je sentais que je serais fixé. Il me répondit que ça n'avait aucune importance et se mit à me vouvoyer. Je lui demandai si je pouvais reprendre mes lunettes : il crut que c'était pour mieux me souvenir de son visage : " Vous pouvez me regarder, je suis le capitaine Faulques, vous savez, le fameux capitaine SS. Vous avez entendu parler ? " J'étais en présence de Faulques, chef des tortionnaires de la villa Sesini, particulièrement réputé pour sa férocité. Il devait regretter de s'être laissé emporter par la haine. Il tenta de parler calmement et, pour effacer la première impression, il fit apporter deux bouteilles de bière. Je buvais lentement, le surveillant du coin de l'oil, dans la crainte que, d'un nouveau coup, il ne me casse la bouteille sous les dents. " Vous devez avoir un joli dossier sur moi, hein ? Qu'allez-vous faire de moi, si ça change ?... Mais je sais prendre mes risques. " Puis, sans transition, il entama une dissertation sur les écrivains, les peintres communistes ou libéraux et les intellectuels en général. Il parlait avec beaucoup d'ignorance et une telle haine qu'elle transformait les expressions de son visage, très mobile, en autant de rictus. Je le laissais parler, l'interrompant parfois, dans le seul but de gagner du temps et de réduire d'autant celui des tortures, s'il devait y en avoir après. Il m'avait posé les questions habituelles, mais sans insister. Puis, il était revenu à la " grande politique ". Il marchait comme un fou à travers la pièce, s'approchant par moments de moi pour me hurler une phrase dans la figure. Il souhaitait que la guerre s'étendît à la Tunisie et au Maroc. Il regrettait que l'expédition d'Egypte n'ait pas abouti à une conflagration générale : "J'aurais voulu qu'un sous-marin américain coule un bateau français. Il y aurait eu la guerre avec les Américains : au moins, les choses auraient été plus claires ! Je le contredisais, mais comme on le fait pour un malade qu'il ne faut pas exciter davantage. Il eut à plusieurs reprises envie de me frapper, mais il se retint et à un moment me cria : "Vous ne voulez rien dire ? Moi, je fais parler les gens en leur mettant un couteau sur la gorge la nuit. Je vous reprendrai". Sans doute était-ce leur intention à tous de me " reprendre ", lorsqu'ils décidèrent de m'envoyer au camp de Lodi, " réserve " de suspects que l'on extrait quand on le juge utile. Mais, avant ce dernier interrogatoire et ce transfert que rien ne me laissait prévoir, je pus, durant un mois, observer la marche de l'usine à tortures. De ma cellule, je voyais par le trou du loquet le couloir, le palier et quelques marches d'escalier. · travers la cloison mince me parvenaient les bruits des pièces attenantes. Dans la journée, c'était un va-et-vient incessant dans l'escalier et le couloir : des paras, seuls, ou poussant brutalement devant eux des " suspects " hébétés. chaque étage - je l'ai su par la suite - ils les entassaient à quinze ou vingt dans les pièces transformées en prisons. Les prisonniers dormaient à même le ciment ou se partageaient une paillasse à trois ou quatre. Ils étaient constamment dans l'obscurité, car les stores étaient baissés pour qu'on ne pût rien voir des maisons d'en face. Des jours, des semaines durant - quelquefois plus de deux mois - ils attendaient là un interrogatoire, leur transfert au camp ou à la prison, ou bien encore leur " tentative d'évasion ", c'est-à-dire une rafale de mitraillette dans le dos. Deux fois par jour, vers quatorze heures et vingt heures (quand on n'oubliait pas), on nous apportait des biscuits de troupe - cinq le matin et cinq le soir -, rarement du pain, et quelques cuillerées d'une soupe faite de tous les déchets du repas des seigneurs. J'y trouvai un jour un mégot, une autre fois une étiquette et des noyaux de fruits recrachés. C'était un Musulman qui était chargé de cette distribution. Ancien tirailleur, il était passé au maquis et avait été fait prisonnier au court d'un combat. En échange de la vie, il avait accepté de servir les paras. Son nom était Boulafras, mais, par dérision, ceux-ci l'avaient transformé en " Pour-la-France " et c'est ainsi qu'ils l'appelaient. Ils l'avaient coiffé d'un béret bleu et armé d'une matraque en caoutchouc, dont il se servait à l'occasion pour se faire bien voir de ses maîtres. Ce déchet était méprisé par tous : par les paras comme par les prisonniers. Mais c'était la nuit que le " centre de tri " vivait sa vraie vie. J'entendais les préparatifs de l'expédition : dans le couloir, bruits de bottes, d'armes, ordres d'Erulin. Puis, par la lucarne, me parvenaient d'autres bruits. Dans la cour, ils mettaient les Jeeps et Dodges en marche et démarraient. Tout était silencieux pendant une heure ou deux, jusqu'au moment où ils rentraient, les voitures chargées de " suspects " arrêtés au cours de l'opération. Je les voyais, le temps d'un éclair, lorsqu'ils passaient dans mon champ de vision : escalier, palier et couloir. Des jeunes gens, le plus souvent. On leur avait à peine laissé le temps de s'habiller : certains étaient encore en pyjama, d'autres pieds nus ou en pantoufles. Quelquefois, il y avait aussi des femmes. Elles étaient emprisonnées dans l'aile droite du bâtiment. Le " centre de tri " s'emplissait alors de cris, d'insultes, de rires énormes et méchants. Erulin commençait l'interrogatoire d'un Musulman. Il lui criait : " Fais ta prière devant moi. " Et je devinais dans la pièce à côté un homme humilié jusqu'au fond de l'âme, contraint de se prosterner en prières devant le lieutenant tortionnaire. Puis, d'un coup, les premiers cris des suppliciés coupaient la nuit. Le vrai " travail " d'Erulin, de Lorca et des autres avait commencé. Une nuit, à l'étage au-dessus, ils torturèrent un homme : un Musulman, assez âgé, semblait-il au son de sa voix. Entre les cris terribles que la torture lui arrachait, il disait épuisé : " Vive la France ! Vive la France ! " Sans doute croyait-il calmer ainsi ses bourreaux. Mais les autres continuèrent à le torturer et leurs rires résonnaient dans toute la maison. Lorsqu'ils ne partaient pas en opération, Erulin et les siens " travaillaient " sur les suspects déjà arrêtés. Vers minuit ou une heure du matin, une porte des pièces-prisons s'ouvrait bruyamment. La voix d'un para hurlait : " Debout, salauds ! ", il appelait un, deux, trois noms. Ceux qui avaient été nommés savaient ce qui les attendait. Il y avait toujours un long silence et l'autre était toujours obligé de répéter les noms une seconde fois, ce qui le mettait en fureur : " Qu'ils sont cons, alors ? Vous pouvez pas répondre "présent", non ? " Ceux qui avaient été appelés se levaient alors et j'entendais les coups qui les poursuivaient, comme le para les poussait devant lui. Une nuit, Erulin lança ses hommes d'un seul coup à l'assaut de toutes les pièces. Matraque au poing, ils se ruèrent dans les " dortoirs ". " Debout ! " La porte de ma cellule, violemment ouverte, heurta le mur et je reçus un coup de pied dans les reins : " Debout ! " Je me levai, mais Erulin, passant dans le couloir, me vit et dit : " Non, pas lui ", et claqua lui-même la porte. Je me recouchai sur ma paillasse, tandis qu'un énorme brouhaha de bruits de bottes, de coups, de plaintes angoissées envahissait les étages. Le matin et le soir, quand Boulafras entrouvrait la porte pour me passer mes " repas " ou bien lorsque j'allais aux lavabos, il m'arrivait de croiser dans le couloir des prisonniers musulmans, qui rejoignaient leur prison collective ou leur cellule. Certains me connaissaient pour m'avoir vu dans des manifestations organisées par le journal : d'autres ne savaient que mon nom. J'étais toujours torse nu, encore marqué des coups reçus, la poitrine et les mains plaquées de pansements. Ils comprenaient que, comme eux, j'avais été torturé et ils me saluaient au passage : " Courage, frère ! " Et dans leurs yeux, je lisais une solidarité, une amitié, une confiance si totales que je me sentais fier, justement parce que j'étais un Européen, d'avoir ma place parmi eux. Je vécus ainsi, un mois durant, avec la pensée toujours présente de la mort toute proche. Pour le soir, pour le lendemain à l'aube. Mon sommeil était encore troublé par des cauchemars et des secousses nerveuses qui me réveillaient en sursaut. Je ne fus pas surpris quand une fois Charbonnier entra dans ma cellule. Il devait être près de vingt-deux heures. J'étais debout, près de la lucarne, et regardais vers le boulevard Clemenceau où circulaient encore quelques rares voitures. Il me dit seulement : " Préparez-vous, nous n'allons pas loin. " Je mis ma veste sale et fripée. Dans le couloir, j'entendis qu'il disait : " Préparez aussi Audin et Hadjadj ; mais on les prendra séparément. " Dix fois déjà, j'avais fait le bilan de cette vie que je croyais terminée. Encore une fois, je pensai à Gilberte, à tous ceux que j'aimais, à leur atroce douleur. Mais j'étais exalté par le combat que j'avais livré sans faillir, par l'idée que je mourrais comme j'avais toujours souhaité mourir, fidèle à mon idéal, à mes compagnons de lutte. Dans la cour, une voiture démarra, s'éloigna. Un moment après, du côté de la villa des Oliviers, il y eut une longe rafale de mitraillette. Je pensai : " Audin. " J'attendis devant la fenêtre pour le plus longtemps possible respirer l'air de la nuit et voir les lumières de la ville. Mais les minutes, les heures passèrent et Charbonnier ne revint pas me chercher. J'ai terminé mon récit. Jamais je n'ai écrit aussi péniblement. Peut-être tout cela est-il encore trop frais dans ma mémoire. Peut-être aussi est-ce l'idée que, passé pour moi, ce cauchemar est vécu par d'autres au moment même où j'écris, et qu'il le sera tant que ne cessera pas cette guerre odieuse. Mais il fallait que je dise tout ce que je sais. Je le dois à Audin " disparu ", à tous ceux qu'on humilie et qu'on torture, et qui continuent la lutte avec courage. Je le dois à tous ceux qui, chaque jour, meurent pour la liberté de leur pays. J'ai écrit ces lignes, quatre mois après être passé chez les paras, dans la cellule 72 de la prison civile d'Alger. Il y a quelques jours à peine, le sang de trois jeunes Algériens a recouvert dans la cour de la prison celui de l'Algérien Fernand Yveton. Dans l'immense cri de douleur qui jaillit de toutes les cellules au moment où le bourreau vint chercher les condamnés, comme dans le silence absolu, solennel, qui lui succéda, c'est l'âme de l'Algérie qui vibrait. Il pleuvait et des gouttes s'accrochaient, brillantes dans le noir, aux barreaux de ma cellule. Tous les guichets avaient été fermés par les gardiens, mais nous entendîmes, avant qu'on le bâillonne, l'un des condamnés crier : " Tahia El Djezaïr ! Vive l'Algérie ! " Et d'une seule voix, au moment même sans doute où le premier des trois montait sur l'échafaud, jaillit de la prison des femmes la chanson des combattants algériens : " De nos montagnes La voix des hommes libres s'est élevée : Elle clame l'indépendance De la patrie. Je te donne tout ce que j'aime, Je te donne ma vie, â mon pays... â mon pays. " Tout cela, je devais le dire pour les Français qui voudront bien me lire. Il faut qu'ils sachent que les Algériens ne confondent pas leurs tortionnaires avec le grand peuple de France, auprès duquel ils ont tant appris et dont l'amitié leur est si chère. Il faut qu'ils sachent pourtant ce qui se fait ici EN LEUR NOM. Novembre 1957. (1) Il s'agissait en fait de la commission de sauvegarde représentée par le général Zeller. Algeria watch

Lire aussi :

Commentaires (3) | Réagir ?

merci

merci